-

生物通官微

陪你抓住生命科技

跳动的脉搏

我国学者与海外合作者在地球磁层合声波的形成和演化方面取得进展

【字体: 大 中 小 】 时间:2025年04月09日 来源:国家自然科学基金委员会—资助成果

编辑推荐:

相关结果以“空间合声波内的场-粒子能量转化(Field-particle energy transfer during chorus emissions in space)”为题,于2025年1月23日在线发表于《自然》(Nature)

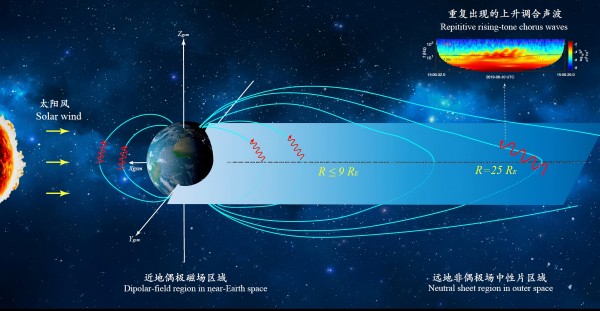

图 研究发现在距离地球16万公里的非偶极磁场中性片区域也会出现合声波

在国家自然科学基金项目(批准号:41821003和42104164)等资助下,北京航空航天大学空间与地球科学学院曹晋滨院士团队刘成明等人联合美国和瑞典的国际学者,对地球磁层合声波的产生和演化进行研究,首次发现在距离地球16万公里的非偶极磁场中性片区域也会出现合声波,并给出非线性波粒相互作用的理论解释。相关结果以“空间合声波内的场-粒子能量转化(Field-particle energy transfer during chorus emissions in space)”为题,于2025年1月23日在线发表于《自然》(Nature)。论文链接:https://www.nature.com/articles/s41586-024-08402-z。

合声波(chorus waves),是地球和行星空间等离子体中幅值最强的电磁波动之一,在地球辐射带高能电子加速和极区脉冲极光的产生过程中起着关键作用。合声波能够将低能电子加速成高能电子(百万电子伏特,MeV),形成地球辐射带杀手电子(killer electrons),危害航天器稳定运行和航天员健康安全。合声波可以散射电子使其沿地磁场磁力线沉降至极区高层大气,进而与大气分子碰撞后形成地球上壮观美丽的脉动极光。合声波还能够诱发嘶声波,改变近地空间高能电子辐射带结构,调制磁层-电离层耦合,进而影响空间天气发展和演化。

由于上述重要性,合声波从上世纪50年代以来,一直是空间物理学研究的前沿热点。通过近70年的卫星观测和理论研究,人们对合声波已经有了较为全面的认识,发现合声波主要发生在地球近地空间偶极磁场区域,地球空间地磁场磁力线就像两端固定在地球南北磁极区的琴弦一样,当太阳风能量进人地球磁层空间,并通过相关物理过程拨动这些琴弦时,就会激发频率特征类似于清晨鸟儿的齐鸣合奏的电磁波,因此称为合声。合声的频率谱呈准相干的离散点,且频率具有啁啾(chirp)特性,由于相关空间等离子体物理过程的复杂性,直至今日,对合声波的产生和传播机制依旧充满争议,未有共识。

为此,该研究团队在对合声波非线性理论进行深入研究后,认为合声波的产生是一个基本空间等离子体物理过程,不仅在传统观点认为的近地空间偶极磁场区域存在,在非偶极磁场区域,也应该存在。团队在对国际地球磁层多尺度卫星MMS(Magnetospheric Multiscale Mission)海量数据分析后,首次在非偶极场结构的磁尾中性片区域发现了连续出现的合声波,证明了新观点。磁尾中性片区域磁场极为微弱,仅为地球表面磁场的万分之一的量级,其拓扑结构也与偶极场完全不同,在传统合声波理论框架下,那里不应该存在合声波。这一新发现打破了学术界关于合声波只能在地球偶极磁场控制的近地区域出现这一持续70多年的传统观点。团队通过理论计算,认为非线性波粒相互作用是合声波产生的原因,并首次发现了非线性波粒相互作用的关键信号—电子洞的形成,从而为合声波形成的非线性机制提供了迄今最直接的观测和理论证据。

英国皇家学会院士(FRS)Richard Horne教授在Nature评论文章中指出,新发现的合声波在以往认为不可能出现的区域(距离地球16万公里)出现,是一个在令人惊讶(surprising)的区域出现的令人惊讶(surprising)的结果。同时,首次观测到的相空间电子洞,是一个非凡(remarkable)的发现。由于合声波能够加速电子到靠近光速,成为能够损毁卫星的杀手电子,从而影响地球高能电子辐射带的形成和演化,目前保护卫星的高能电子辐射带预报模型都包括合声波。因此该研究成果不仅将加深我们对合声波的理解,还将极大地提高我们对高能电子辐射带的预报能力。