-

生物通官微

陪你抓住生命科技

跳动的脉搏

祖凌云、郑乐民、郭少军教授团队构建动脉粥样硬化斑块双模态成像与易损性评估的纳米分子探针

【字体: 大 中 小 】 时间:2024年06月18日 来源:北京大学新闻网

编辑推荐:

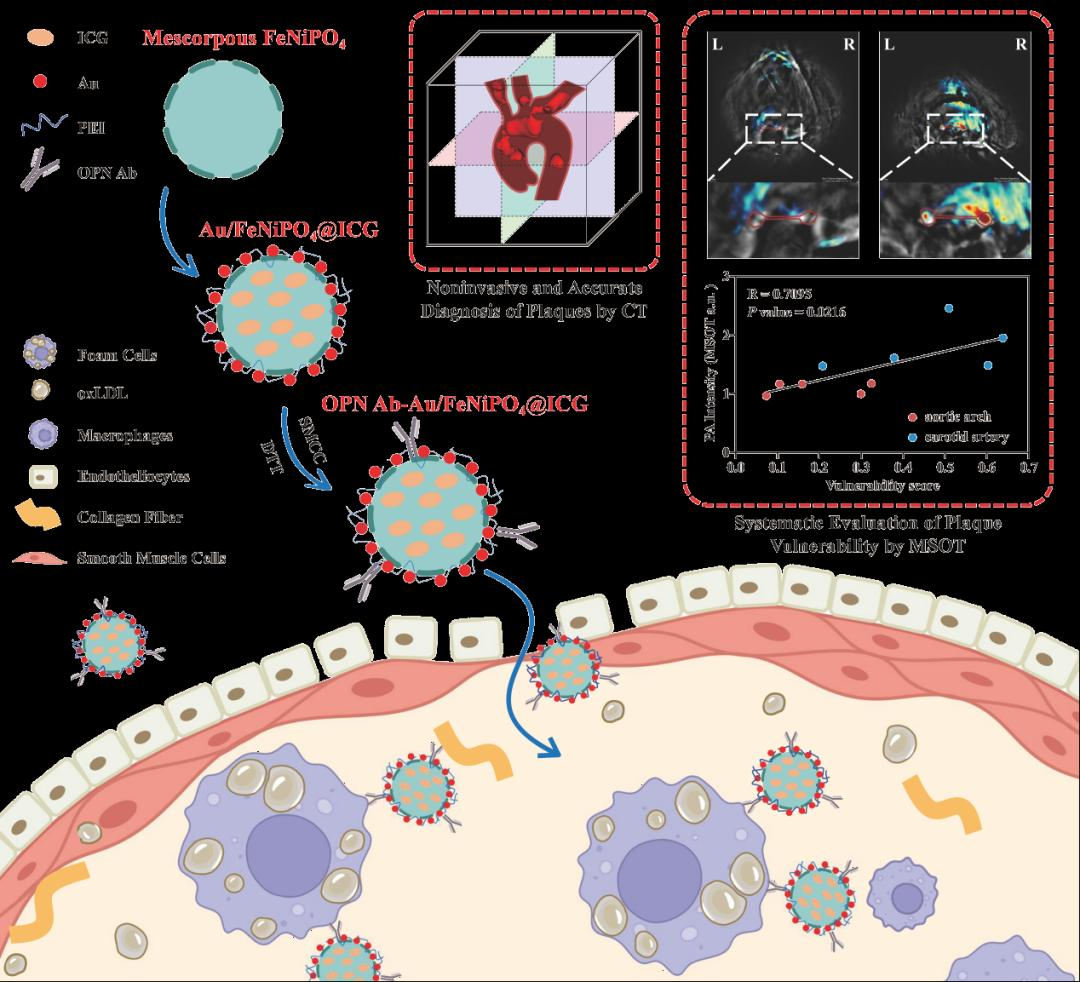

研究团队利用功能性纳米探针技术平台,结合动脉粥样硬化斑块独特的泡沫细胞OPN高表达的病理微环境特点,设计合成的OPN特异性纳米探针OPN Ab-Au/FeNiPO4@ICG纳米探针实现对动脉粥样硬化斑块的解剖学成像与分子功能成像。

2024年5月29日,北京大学第三医院祖凌云、基础医学院郑乐民、材料科学与工程学院郭少军教授团队在材料科学领域权威期刊《先进功能材料》(Advanced Functional Materials)在线发表题为《Au/FeNiPO4纳米探针实现动脉粥样硬化易损斑块的多光谱光声断层扫描/计算机断层扫描的双模态成像》(“Au/FeNiPO4-based Multiple Spectra Optoacoustic Tomography/CT Dual-mode Nanoprobe for Systemic Screening of Atherosclerotic Vulnerable Plaque”)的论文。

该研究通过设计合成靶向斑块骨桥蛋白(osteopontin,OPN)且具有多光谱光声断层扫描/计算机断层扫描(multispectral photoacoustic tomography/computed tomography,MSOT/CT)双模态成像性能的OPN Ab-Au/FeNiPO4@ICG纳米探针,成功实现了对动脉粥样硬化斑块的无创诊断及斑块易损性的量化评估。

动脉粥样硬化性心血管疾病是危害全球健康的重大公共卫生问题。动脉粥样硬化易损斑块破裂继发血栓形成导致了超70%的急性心血管事件。因此,无创精准识别动脉粥样硬化斑块并评估其易损性,对于患者早期管理、改善预后至关重要。

目前,临床常用影像技术虽然在可视化血管狭窄程度或分析局部斑块形貌与负荷方面具有一定的优势,但在分子水平无创识别动脉粥样硬化斑块、量化泛血管分布的动脉粥样硬化斑块易损性方面仍然面临着巨大的挑战。

研究团队利用功能性纳米探针技术平台,结合动脉粥样硬化斑块独特的泡沫细胞OPN高表达的病理微环境特点,设计合成的OPN特异性纳米探针OPN Ab-Au/FeNiPO4@ICG纳米探针实现对动脉粥样硬化斑块的解剖学成像与分子功能成像。

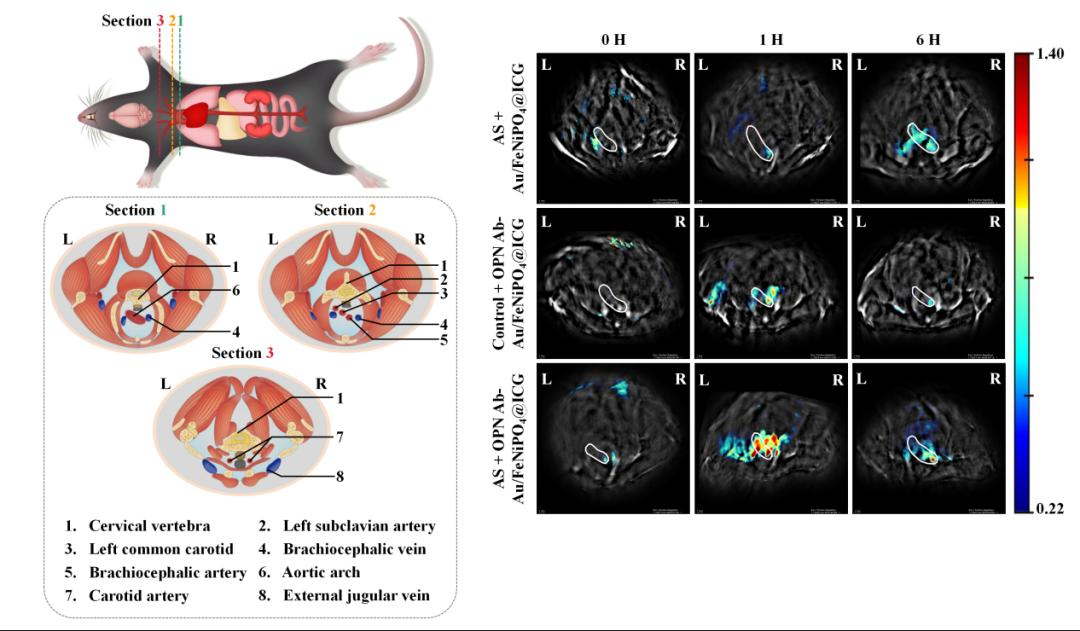

首先,CT成像结果显示,OPN Ab-Au/FeNiPO4@ICG纳米探针可有效避免了斑块钙化灶的干扰,对动脉粥样硬化斑块进行准确定位与形貌描述,可实现对颈动脉和主动脉弓处斑块的3D可视化。

OPN Ab-Au/FeNiPO4@ICG纳米探针对动脉粥样硬化小鼠的MSOT/CT双模态成像 :CT 成像(上);MSOT 成像(下)

其次,MSOT成像结果显示,主动脉弓斑块与颈动脉斑块处均有明显的MSOT信号富集,且颈动脉斑块的MSOT信号值明显高于主动脉弓斑块,这一现象与病理染色评估的斑块易损性结果(颈动脉斑块的脆弱性显著高于主动脉弓斑块)高度一致。

研究团队进一步对颈动脉斑块和主动脉弓斑块的易损指标(脂滴、胶原纤维、平滑肌细胞和巨噬细胞)和MSOT信号分别进行了详细地量化和和线性回归分析,结果显示斑块处MSOT信号与斑块易损风险高度相关,这使得通过MSOT功能成像预测动脉粥样硬化斑块易损性具有良好的预测效力。

OPN Ab-Au/FeNiPO4@ICG纳米探针通过靶向识别泡沫细胞对动脉粥样硬化斑块无创MSOT/CT双模态诊断示意图

这一基于纳米探针技术的双模态诊断策略,实现了在分子层面对泛血管分布斑块的精确定位、以及对斑块易损性量化,对揭示动脉粥样硬化的病生理机制以及临床诊疗策略的制定具有重要意义。

北京大学第三医院2020级博士研究生蔡嘉庚与北京脑重大疾病研究院葛晓晓博士为共同第一作者,祖凌云、郑乐民、郭少军为并列通讯作者。本研究由国家重点研发计划项目与北京大学第三医院创新转化基金主要支持。