-

生物通官微

陪你抓住生命科技

跳动的脉搏

我国学者在医工交叉的植入式医疗器械研究中取得新进展

【字体: 大 中 小 】 时间:2024年06月14日 来源:国家自然科学基金委员会

编辑推荐:

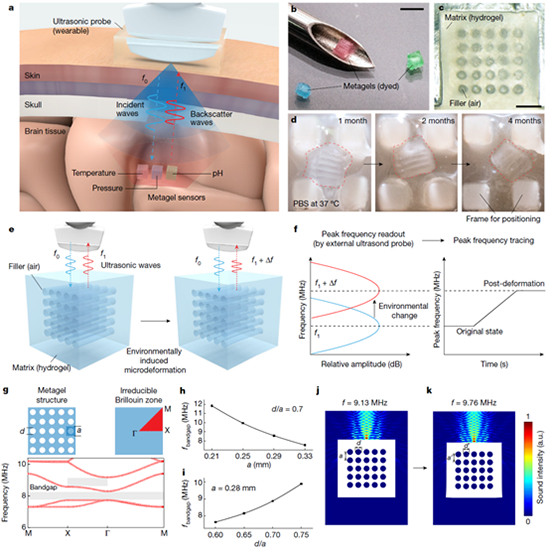

图 可注射、可降解的超凝胶超声传感器设计原理 在国家自然科学基金项目(批准号:T2350001)等资助下,华中科技大学臧剑锋教授、唐瀚川博士、姜晓兵教授及合作者在植入式无线颅内信号传感研究中取得突破,相关研究成果以“面向颅内生理监测的可注射超声传感器(Injectable ultrasonic sensors for wireless monitoring of intracranial signals)”为题,于2024年6月5日发表于《自然》(Nature)杂志

| |

|

图 可注射、可降解的超凝胶超声传感器设计原理

在国家自然科学基金项目(批准号:T2350001)等资助下,华中科技大学臧剑锋教授、唐瀚川博士、姜晓兵教授及合作者在植入式无线颅内信号传感研究中取得突破,相关研究成果以“面向颅内生理监测的可注射超声传感器(Injectable ultrasonic sensors for wireless monitoring of intracranial signals)”为题,于2024年6月5日发表于《自然》(Nature)杂志。论文链接:https://doi.org/10.1038/s41586-024-07334-y。

要想了解人体内部的生理状况,医生通常需要将各种有线监测探针经手术途径植入体内,这给患者带来感染和并发症风险。尽管无线电子监测器一定程度上避免了感染风险,但由于其体积过大无法轻松进入人体,并且无法在体内降解,导致还需再次取出,因此在临床推广应用上面临诸多阻力。

针对现有监测设备"体积过大、没有生物降解性"等棘手难题,华中科技大学臧剑锋教授团队开发出一种全新的"注射式"生物传感器。他们利用先进的声学超材料技术,设计出一种2毫米×2毫米×2毫米的微型"超声凝胶"传感器,体积小巧可经针头无创注射进入体内,极大程度减轻了植入过程对人体的伤害。

这种独特的凝胶传感器内部由周期排列的空气孔道和智能响应水凝胶基质构成。当凝胶受到压力、温度、pH值等环境变化影响时,内部结构产生微观形变,引起反射声波频率发生可测量的偏移。通过精确检测这种频率变化,就能实时监测到颅内压力、温度、pH值以及血流流速等生理参数,检测深度可达10厘米。

值得一提的是,这种全新传感器采用的都是生物相容性且可降解材料,注射入体内约1个月后就会自行降解,无需取出。同时,研究人员提出了一种创新算法,通过同步读取多个凝胶传感器,精准分离压力、温度、pH值等多种因素的叠加影响,实现对复杂生理环境的全面监测。在大型动物实验中,微型"超声凝胶"传感器展现出可媲美商业化有线监测设备的卓越性能。令人惊喜的是,它甚至能够检测到人体微小的生理波动,如呼吸运动引起的细微颅压变化(约1mmHg),而同期植入的有线压力传感器则无法分辨出这种精细变化。

相较传统监测设备需要外置线缆、存在感染隐患且无法降解等多种缺陷,这种全新"注射式"无线传感器彻底解决了手术植入的痛苦,将大幅提高患者就诊体验。未来,它不仅可用于颅内监测,还可推广至人体其它部位,无创式诊断多种疾病,有望为精准医疗和智能健康事业带来革命性变革。