-

生物通官微

陪你抓住生命科技

跳动的脉搏

我国学者在汉语方言传播模式研究领域取得进展

【字体: 大 中 小 】 时间:2024年05月28日 来源:国家自然科学基金委员会

编辑推荐:

相关研究成果以“大规模词汇和遗传比对支持汉族人口扩散和文化传播的混合模式(Large-scale lexical and genetic alignment supports a hybrid model of Han Chinese demic and cultural diffusions)”为题,于2024年5月13日发表在《自然·人类行为》(Nature Human Behaviour)杂志,论文链接:https://www.nature.com/articles/s41562-024-01886-9

| |

|

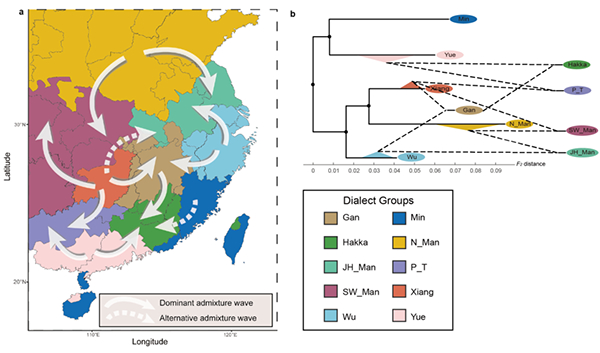

图 汉语方言融合模式推断

在国家自然科学基金项目(批准号:T2122007)等资助下,复旦大学张梦翰研究团队联合徐书华教授团队及金力院士团队,系统整合语言学、群体遗传学和生态学等多学科理论和方法,解析了汉语方言文化的分布规律与扩散历史。相关研究成果以“大规模词汇和遗传比对支持汉族人口扩散和文化传播的混合模式(Large-scale lexical and genetic alignment supports a hybrid model of Han Chinese demic and cultural diffusions)”为题,于2024年5月13日发表在《自然·人类行为》(Nature Human Behaviour)杂志,论文链接:https://www.nature.com/articles/s41562-024-01886-9。

作为汉文化的重要载体之一,汉语方言在全球拥有超过14亿的母语人口,其传播与演化的机制一直是人类学界与群体遗传学界关注的焦点。在汉语方言的演化历史中,由自然灾害、经济兴衰等因素驱动的大规模人群迁徙,以及科举制度、印刷术所促进的社会学习等因素都在其中扮演了重要角色。此前对汉语方言传播模式的研究大多依赖于历史材料的总结,并辅以遗传学证据为佐证。然而,由于缺乏对汉语方言演化的定量研究,以及对于汉族人群中语言差异和群体遗传差异间的一致性检验,目前尚难以全面刻画汉族人群语言演化的全貌。

为了解决上述问题,该研究团队通过对926个方言点的1018个词汇特征进行量化分析和空间投影,发现汉语方言的多样性与地理分布密切相关,其词汇差异呈现明显的南北梯度分布,而大型山川河流作为地理屏障,进一步促进方言群体之间的分化。长江成为了南北方言的地理分界线,而秦岭-淮河线则进一步区分北方官话和南方官话。为进一步揭示汉族人群人口活动与方言融合历史,通过贝叶斯祖源构成推断与融合模式重构,研究团队发现中国中部地区方言混合较为明显,形成了“方言熔炉”(图),其融合方向与汉族历史上自北向南的大规模迁徙以及“江西填湖广,湖广填四川”等历史事件有良好的对应关系。结合公共遗传数据,该研究进一步对比了中国汉族人群的语言结构和群体遗传结构之间的关系,发现人群扩张模式(demic diffusion)是汉语方言传播与分化的关键驱动力,并进一步指出文化传播模式(cultural diffusion)和语言同化(language assimilation)在区域方言演变中也同样发挥了重要作用。

该项研究从语言和遗传两个层面系统分析了影响汉文化多样性形成的潜在驱动力,强调了人口扩张模式之外,社会和文化因素在汉语演化中的关键作用。这一发现为了解汉族人群的活动历史提供了关键的跨学科依据,并为进一步研究语言演化与“语言-遗传-文化”共演化研究提供重要的参考。